春节前,我就一直关注着“徐州生育八孩母亲”的进展。在热闹非凡、喜气洋洋的氛围中,脑海中浮现出她被锁链锁住的画面,常常令我辗转反侧,每天都刷新着社交网络期待新的进展和消息。

同时,我也觉得应该从科技工作者的角度,对于如何减少或消除这样的悲剧,寻找一些方法和思路。这样连续了好多天之后,我形成了一个模糊的观点:拆除农村的“信息漏斗”,或许才能让迁徙者不再消失。

这里的消失,不是指完全不出现在大众视野,而是因为种种原因,“身份”丢失了,与原有的社会关系失联了。

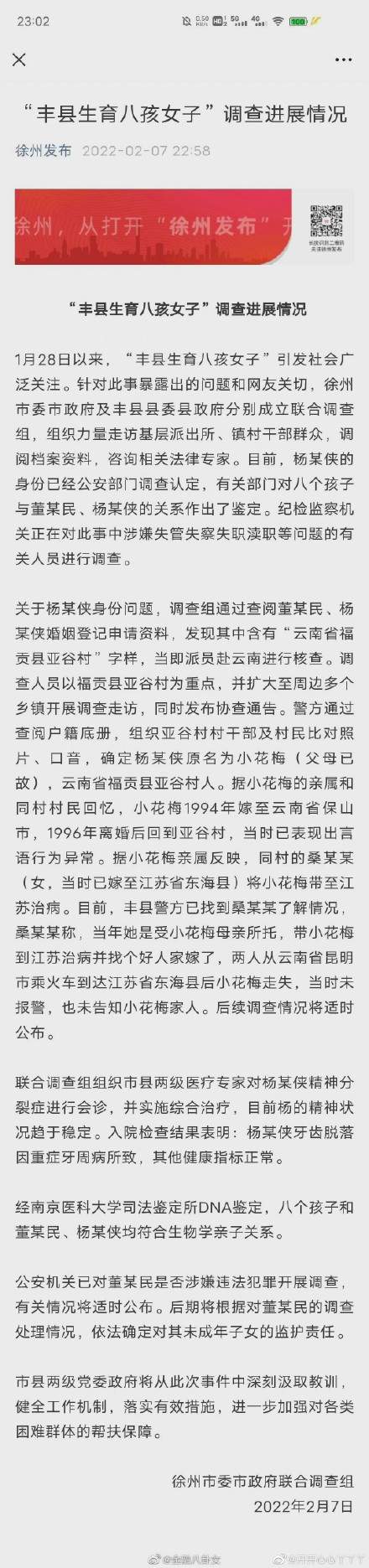

而徐州方面给出的三次公告,也是一个身份信息不断找寻、不断明确的过程。简单梳理一下:

1月28日,第一次通报的初步调查结果——该女子名叫杨某侠,1998年领证结婚,不存在拐卖行为,患有精神疾病。

1月30日,第二次通报——该女子是“捡来”的,杨某侠不是本名,来历还在调查。

2月7日,第三次通报——杨某侠的身份经公安部门调查认定,原名为小花梅(父母已故),云南省福贡县亚谷村人,其父母委托同村人带至江苏治病后走失。

更多的信息在公告中也有提及,大家可以自行上网查看,这里就不赘述了。事件最终如何收场,是否涉及违法犯罪,是否有失职渎职行为,我们还要等官方的具体通报。

从“徐州丰县八孩母亲”小花梅的遭遇中,不难看到,一旦身份踪迹丢失时间过程,会出现非常令人痛心的情况,那就是各种救济渠道近乎失灵:

如公告所说,小花梅原生家庭父母去世,不再寻找,自然无法提供信息,自力救济失灵;

缺乏身份户籍信息,完成了登记结婚的流程,出于“家务事”的观念,公力救济失灵;

因为没有上报失踪情况,又缺乏必要的利害关系人,社会救济失灵,网友们只能凭藉着几张照片判断相似度,很难作为关键证据。

而小花梅这样,身份踪迹丢失的境遇,却并不罕见,这或许也是引发大众共情的原因之一。想必大家都还记得,北京疫情期间的一位确诊者,就曾因多年四处打工寻子而受到关注。

无论是主动失联(如离家出走、外出打工、躲债、外嫁、移民等),还是被动失联(被拐卖、欺骗、绑架、非法拘禁等),抑或是由于疾病等原因的无意识失联,只要远距离迁徙,尤其是在数字化覆盖不足的农村地区,身份踪迹的丢失与再确认,都是一个非常困难的问题。

那么,科技怎样才能帮助传统农村中的迁徙者,找出那些难以被觉察的“信息背后的信息”呢?

那些年被消失的信息

或许有人会问,“天网工程”已经运行了十几年,中国拥有全球最多的公共安全视频监控摄像头;而在每一个村建设安装监控,针对乡村治安的“雪亮工程”,也已经实施了五年之久。精准扶贫,更是让帮扶触达到了每村每户每人……在这样的环境下,为什么还存在这么多“身份未明”的群体呢?

为什么在高度信息化、数字化的江苏,都需要漫长、复杂的调研取证,才能确定一个人的身份呢?

答案或许就在于,那个深埋于农村等边缘地区的“信息漏斗”,让那些确认身份的踪迹信息,消失了,身份谜团和失联自然就不可避免。

因此,各国的失踪预警机制,都是通过各种途径发送失踪人信息,尽可能调动社会力量参与到信息收集、调查中来。时间越久、地域越广,信息衰减的程度就越高,找人的难度也就越大。

在农村地区,这个“信息漏斗”,还存在一些特殊的挑战,让信息层层衰减,迁徙者的身份确认难上加难。

漏斗第一层:有限认知

很多人提到,既然都领了结婚证,确认户籍信息,真的很难吗?

要知道,我国是世界上最早进行人口调查并制定和执行一套严密户籍管理制度的国家,唐代就有“户籍三年一制”,而婚姻档案更是查档利用率最高的民生档案,在档案数字化的当下,为什么搞清楚小花梅的身份信息却这么难?

这时候,必须面对“有限认知”的信息过滤层。

一方面,很多外来迁徙者,本身的身份信息就十分有限。一些无意识失联的群体,可能是患有阿兹海默症的老人,手环、项链等身份信息如果在流动中丢失,那么就很难直接跟其看护人联系上;被动失联或主动失联的群体,则有可能自己撕毁、被迫销毁了相关信息……发现迁徙者往往活动在偏远地区,因此即便死亡,很长一段时间没有被发现。

在数字化管理相对滞后的农村地区,如果没有人脸识别等新兴技术手段的加持,户籍溯源、身份确认并不容易。

同时,尽管很多地区已经尝试打造数字档案,但迁过档案的读者或多或少会有体会,不同地区之间的档案数字化标准不一、系统不同,存在大量“数据烟囱”,比如各地户籍系统和婚姻系统数据就不互通,难以交叉验证。

拿丰县所在的江苏省为例,其中某市不动产登记中心档案就曾被媒体报道,存在材料不完整,数据准确性、真实性问题。一幢房屋已办理完成分割登记,但数据库查询显示的房屋所有权人还是原权利人等等。分散在各部门的档案数量大,历史跨度长,动态性强,无法实现资源共享。

城市尚且如此,人口众多的农村,户籍档案管理更存在大量历史积压问题,冗余重复的信息需要清理,数字化档案人才的匮乏,日积月累很多历史信息遗失,都影响了户籍档案数字化管理的实现。

先天信息缺失和后天档案管理限制,共同造成了对迁徙者身份的“有限认知”。

漏斗第二层:动机性盲视

如果说“有限认知”是客观因素导致的,那么故意忽视一些确认信息的情况,就是让迁徙者失联的内因了。

很多时候,明确迁徙者踪迹的信息都需要在地居民来提供。但需要注意的是,人会出现动机性盲视(motivated blindness)行为,即故意忽视他人看起来不太对劲的情况。

比如同样是观看一场橄榄球比赛,不同学校的学生都认为对方球队做出了不道德的行为,而自己球队的违规行为并不严重。

此次“丰县事件”中,八孩妈妈被锁链锁住的视频已经当作“正能量”宣传,在社交平台上发布很长一段时间了。人们为什么没有察觉到其中的问题呢?或许很多人只是不想察觉,或出于利益相关/心理因素,无法察觉其中的不道德之处。

《新时代乡村基层治理机制创新研究——以徐州市为例》一文中,研究者在分析徐州农村的基层管理时,就提到了当地“部分村干部不能公正处理家族利益与全村利益的关系,存在利用裙带关系和家族势力为亲戚朋友谋私利的现象”。

相比城市中个体原子化生存、依靠社会契约建立的陌生人社会,在宗族、血缘关系较紧密的农村地区,掌握信息的人不能及时传递和共享信息,“亲亲相隐”,自然会让迁徙者的身份确认变得更加困难。

这种“动机性盲视”, 导致人们经常觉察不到在眼前逐渐发生的各种变化,这就要求基层治理超前一步,提前做好制度设计,通过科技手段主动挖掘重要数据。

拿平安乡村建设的“雪亮工程”来说,初期建设往往是希望解决基层治安防控力量薄弱的问题,实现基本的“看”“控”“录”等功能。其中通过采集到的人脸数据,也可以快速与在逃人员/失踪人员的数据库比对,找出相关人员的活动轨迹。但这种身份踪迹的查找往往是“被动”的,过程中如果遇到“动机性盲视”,就会让事情不了了之。

因此,伴随着图像技术的发展,我们也发现很多地区将“雪亮工程”重点放在如何让视频“说更多的话”,主动挖掘更多数据价值和应用场景,引入人工智能、云计算等新技术,将视频监控联网与AI大脑相连接,加大数据挖掘、人像比对、车牌识别、智能预警等公共安全应用的力度,为迁徙者的身份确认提供更多、更及时的踪迹信息。

比如,一些社区会在发现独居老人多日居家不出等异常情况后,安排相关人员核查,已经在许多智慧城市系统中应用。未来,通过类似的方式,对流浪者、疑似失踪人口进行排查,或许AI主动分析提供线索,会让“动机性盲视”下隐藏的信息暴露在阳光下。

漏斗第三层:疏于管理

正是因为农村基层治理的客观难度较高,也对管理者的治理能力提出了更高的挑战,其中,“信息素质”尤其重要。

诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼曾提出,人通常会根据“你所看到的就是全貌”来行事。而领导者的责任,就是在出现严重问题之时,觉察到那些重要信息。如果管理者无法意识到哪些信息是重要的,自然会缺乏必要的监管警觉。

而在基层治理中,因为长期分散化、“作坊式”管理,没有统一的大数据集成系统,很容易导致“监管盲区”。因此,迁徙者的身份,是十分重要的管理信息。

徐州发布的丰县事件第二次通报显示,“小花梅”在婚姻登记时采用的名字“杨某侠”,是由董某民提供的,出现了智障表现,这种情况下,当地工作人员在登记结婚时,并未对“身份信息”这一重要信息进行严格核实。而正是由于相关人员没能获得重要信息,才最终转化成了舆论危机。

此外,对数字化工具的运用,也是“信息素养”的一部分。

由于城乡、各省市之间的差异很大,因此很多城市中应用成熟的技术解决方案并不能直接应用到县乡村当中,让很多村级治理缺乏针对性的工具。因此,在具体管理中,需要管理者和安防企业有效沟通,根据智慧乡镇的特点,以及迁徙者的行动特征来打造个性化解决方案。

比如农村地区,很多迁徙者可能是通过电动三轮车和摩托车作为出行工具,针对这些车辆的抓拍和自动识别,需要针对性的训练和开发。而要让这一应用落地发挥作用,更依赖于创新的视角、跨部门协调、管理者思维转变等非技术因素。

纪录片《无缘社会》中,描述了这样一批人,没有人和他们联系:他们死了,没人知道,即使被发现,也无人认领尸体,甚至无法知道他们姓甚名谁。

“无缘人”,意味着“和任何人都没有联系”。而身份信息的消失,或许正是无缘的开始,就像“小花梅”曾在视频中喃喃自语的:回不去了,这个世界不要俺了。

“小花梅”的身份找寻,是人口迁徙的背景下,基层治理的缩影与隐痛。合抱之木,生于毫末,九层之台,起于累土。拆除那一层层的信息漏斗,让数字世界中的点点痕迹,为那些被隐形的“无缘人”,织就一张重新与世界连接的地图。