谷歌不擅长做硬件的事情,全球人民应该都快知道了吧。要是再加上医疗保健这个“硬骨头”,自然是难上加难。

所以替谷歌及其母公司Alphabet(以下统称谷歌)在AI硬件+医疗领域开疆拓土的生命科学子公司Verily,看似是全村的希望,实则亚历山大。

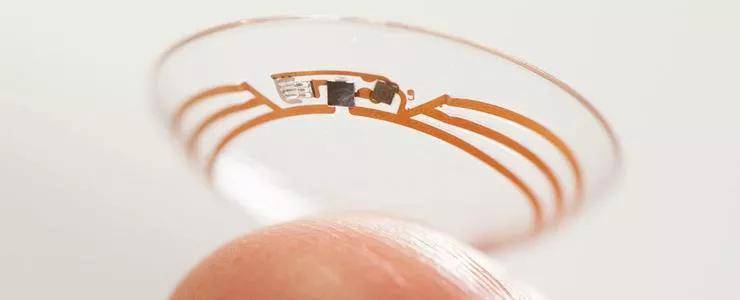

此前推出的一系列硬件,诸如能检测糖尿病指标的智能隐形眼镜、帮助帕金森患者控制震颤的智能勺子,用于多种硬化症研究的可穿戴传感器,与手表类似的无痛采血装置等等。可以说是,一个也没有商业化的影子。

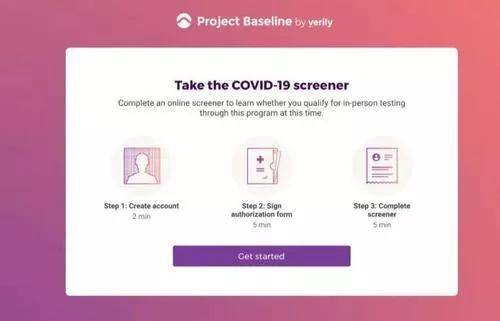

在2020这个生物科学领域的“大年景”中,Verily也就刷了一次存在感,就是帮政府搭建新冠病毒检测的评估网站,结果还被美国参议院就数据隐私问题搞了一下。

再对比隔壁刚搞出来“最近十年最重要生命科学突破”AlphaFold2的“兄弟公司”DeepMind ,这边即将退出中国的Verily真是凄凄惨惨戚戚。

不过这么多年来,Verily的进展着实令人捉急。甚至可能很多人都不知道Verily是什么时候来中国开展业务的,以及被内部人士视作退出原因的“基线计划”(Baseline Project)又搞了些什么?

到底是Verily不争气,还是谷歌又一次 “造不了硬件”的命中注定?

尴尬的Verily,以及尴尬的健康硬件

谷歌搞硬件也不是一天两天了,2015年重组之后,大量非互联网业务变成了Alphabet旗下的独立子公司,其中有两个具备商业化潜力的硬件板块,一是谷歌32亿美元收购的智能家居公司Nest;另一个则是原属于 Google X 实验室的Life Sciences,后来改名为Verily的生命健康公司。

如果你觉得这两个领域都缺乏点“现金牛”的潜力,那么不妨看看其他项目都是什么画风。随便举个例子,Project Loon是通过高纬度气球搭建无线网络连接;机器人部门的Replicant在制作面向消费者的机器人;Project Ara则是想打造模块化手机,此外还有喷气式背包、悬浮滑板等等……是不是觉得医疗硬件还是可以再抢救一下?

背负着“健康+硬件”两大希望,Verily这几年到底干了些什么呢?

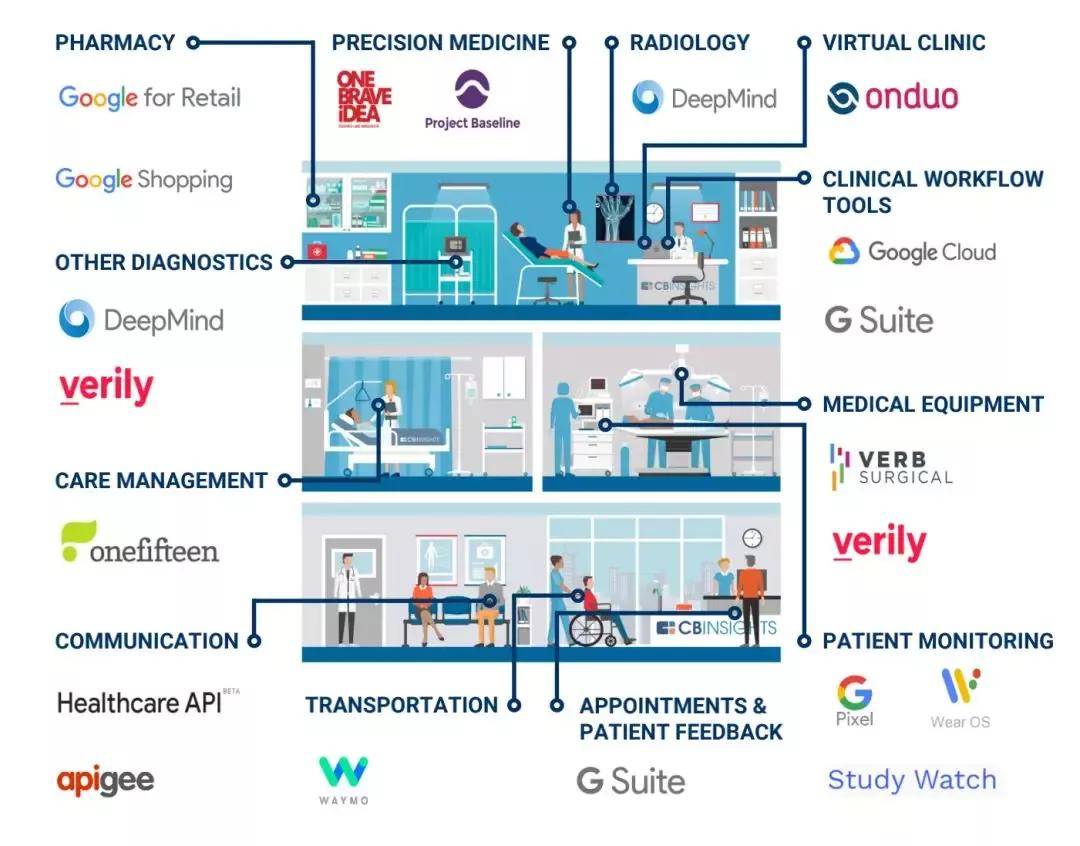

一个比较重要的,也是使得Verily决定退出中国的项目,是“基线计划”。

2014年,谷歌发布了基线(Baseline)临床研究计划,据官方称“有助于创造一种全新的人类系统生物学思维方式。它会找到新的疾病标记物,这些标记物可以提示临床研究,确保在症状出现之前展开治疗”,简单来说就是“上医治未病”。要提前发现疾病标记物,就需要大量收集和分析健康人的生命体征数据,来确定健康人体的各项特征,为绘制“人体健康地图”做准备。所使用到的设备包括 Connectivity Bridge ,此前谷歌开放的一款医疗硬件。

尽管没有做过宣传,但从谷歌的一系列动作来看,Verily和基线计划来到中国应该在2017年底之后。

那一年,Verily拿到了淡马锡的8亿美元投资,而对方23%的投资都位于中国,对Verily扩张中国市场更加有力。Alphabet 2017年也在中国展开招聘,12月谷歌AI中国中心在上海开发者大会上宣布成立,被视作谷歌基础研究来中国的关键节点。

虽然健康数据是匿名的,这一项目据内部人士称,在中国进展的并不顺利。在国外,五年来也仅有大约1万人参与了基线项目,无论是临床医学研究还是依赖大数据的机器学习技术,这些数据显然是远远不够的。

在中国上演了现实版“悄悄地我走了,正如我悄悄地来”。在在美国大本营,Verily为了实现谷歌的医疗硬件梦,还真是前前后后搞了不少事。

比如说与强生合作成立了一家手术机器人公司,和瑞士制造商诺华联合推出的可持续监测血糖以及进行视力矫正的隐形眼镜,与Dexcom德康合作研发小型的无创葡萄糖监测仪(CGM),研发一款可检测摔倒的智能健康鞋,针对帕金森患者开发的智能餐勺还在美国释放过2000万只不育公蚊,帮助消除寨卡病毒感染。

虽然这些硬件的前途大部分都以惨淡收场,并且在科技界和生物界都受到争议,但至少看起来还是蛮红红火火的。

结果Alphabet一发财报,Verily 所属的“Other Bets”类别的亏损就十分刺眼,光造硬件也不行,商业化必须再整点花活儿啊。

所以这两年Verily在做硬件之余也搞了点跨界软服务,比如保险、药店等等。为了业绩最大化,这些服务项目同样也得卖硬件,比如Coefficient保险子公司就“基于分析的承保引擎”来帮助保险公司更好地进行风控,还会给愿意分享可穿戴设备数据的个人客户一笔奖励。

与传统美国药典零售巨头Walgreens合作,展开虚拟糖尿病计划(virtual diabetes program),基于自己的线上二型糖尿病管理平台Onduo,为用户免费提供检测设备,随时监测用户的健康信息,其后续研发的医疗设备也可以在Walgreens售卖。

总结了下Verily干的事儿,反正就是活儿整了不少,子儿没挣几个。从这点来看,Verily不愧是谷歌的一门同宗,而医疗硬件和AI硬件也很有点异曲同工。

“三高”病人,何止是Verily?

在许多业内人士眼里,Verily最应该直视的,其实是自己在业务战略上所犯的“三高病”:

1.高技术阈值。

Verily选择的技术维度,都是侧重于“未病”前的预防和健康管理,这就比“指哪儿打哪儿”的治疗技术难多了。其创始人Conard在2014年接受采访时就表示,认为Verily可以做出伟大的事情,有机会让医疗健康行业这艘巨大的战舰调转航向。

伟大,意味着高技术指向,也意味着巨大的人力财力支出及背后的不确定性。

Verily交付的许多产品都被认为科幻而不现实。比如重组之前的智能癌症检测药丸、基线计划、血糖监测隐形眼镜等等,几乎都会被科学家批评。

斯坦福大学Ioannidis认为基线计划所做的一万人实验只是“尘埃中的一个小颗粒”,不足以发现有意义的疾病早期迹象。癌症筛查被吐槽“针对癌症筛选无症状人群会遇到很多失败和很多问题”,可能导致正常人接受癌症治疗,或是让患者接受一些不必要的治疗。血糖隐形眼镜的批判者也认为使用眼泪来监测血糖存在致命错误。

塔夫茨大学化学教授、纳米学专家 David Walt认为“该部门正在开发的设备,还只停留在科学幻想阶段。而且无法看到这些技术是否真的有可能在有生之年成为科学现实。”

技术上的挑战确确实实存在,Verily是怎么应对的呢?它声称自己“雇佣了许多了解生物学复杂性的业内专业人士,化学家、工程师、医生和行为科学家携手努力,就能做到”。

Verily可能没听过三个和尚没水吃的寓言故事,问题又来了。生物学家、化学家、医生等与硅谷工程师文化有着天然壁垒,而Verily显然更主张计算科学的地位,西北大学生物传感器和纳米技术专家称其为典型的“硅谷嚣张综合症”。

比如明明很多来访的科学家都提醒过从眼泪中测量人体葡萄糖级别的不科学,但Verily声称“眼泪/血液葡萄糖关联性是一个开放的科学/生物学问题,各方都有一些证明自己理论的数据”,反正就是坚持改善自己的测量方法,我行我素直到项目最终2018年宣布暂停。

Verily的工程师们更倾向于将这些项目看做“迷人的”潜在试验,而非可能要以十年为周期的临床医学研究。据一位从Verily公司离职的经理爆料,他们把外部专家学者对临床研究的看法反馈给了公司高层,但是高管要么无视这些反馈,要么就是略微关注一点点。

这种种矛盾,正是总想着改变世界的高技术阈值所带来的月之暗面。

2.高商业期待。

如果一直停留在象牙塔里,那么Verily看似天马行空的研发并不至于被学界诟病。但其却在项目刚刚有点预期的时候就大做文章,用工业界那套营销逻辑来进行渲染。

加州大学伯克利分校商学教授Jo-Ellen Pozner就曾吐槽,Verily的公司领导人非常高调,热衷于在媒体上大肆报道获得关注,但实际上,他们的产品都没有获得足够的验证和真实证据,认为Verily只是想宣布一个并不存在的技术产品,吓跑竞争对手来赢得市场。随后参与的保险等业务也被认为是偏离了改变健康行业的初衷。

斯坦福大学预防疾病学教授John Ioannidis曾希望有人把控一下Verily的这些项目,到底其中有多少是能够真正改变世界的努力,还有多少只是在做营销给外人看的。但“改变世界”已经不是Verily所优先考虑的了。

去年底Alphabet的2018财年第四季度财报显示,相比上年同期的净亏损为30.20亿美元,营业利润率创下四年新低,其中Verily所在的Other Bets更是拖后腿,收入同比下降62.3%,亏损同比扩大77.5%。这直接影响了谷歌在资本市场的评级和表现,摩根士丹利分析师就认为其息税前利润损失可能与Waymo One或Verily等辅助服务有关。

改变世界先放一放,扭亏为盈才是正经事。在2020年,特斯拉前高管Deepak Ahuja加入Verily,被任命为新一届CFO(首席财务官),他也是特斯拉2010年首次公开募股时的CFO。此外,Verily还聘请了消费者DNA公司Helix的前CTO担任软件主管,前国家卫生信息技术协调员担任业务的首席临床官。这一系列动作都清晰地指向了扩大规模、追求商业增长的诉求。

一个号称追求技术创新的公司,却背负上了追求短期资金回报及商业化的期许,很难不让其行为产生变形。

3.高隐私风险。

如果仅仅是商业化,Verily可能还没有那么难受,撸起袖子加油挣钱就完了,但是,其背后的谷歌光环却在这时从技术背书变成了紧箍咒。

我们知道,健康医疗数据是相当隐私的,也只会被交付给信用口碑极佳的企业及其硬件。而擅长数据集广告营销的谷歌,与Verily的紧密关系就起到了反作用。

有相关人士透露,Verily不需要大面积寻找寻找付费用户,他们拥有给生命科学公司的销售特许经营权,以及和谷歌智囊团及旗下安卓操作系统的联系。很多公司之所以选择和Verily合作,其中看重了能够使用谷歌技术,比如Dexcom。

Verily的许多合作及针对特定疾病的硬件及软件,被看做是依靠谷歌在数据分析、微电子等方面的优势得来的。这意味着,谷歌可能会凭借强势姿态占据相应的医疗数据。

比如Ascension 采用 Google Health 的电子健康记录,就被批判可将数据用于医疗以外的目的,违反了《健康保险可移植性和责任法案》(HIPAA)。谷歌与梅奥诊所(Mayo Clinic) 间的新合作也招致批评,认为谷歌有强大的动力将数据商业化。

再对比DeepMind在被发现非法持有英国人民医疗健康信息后,明确表示,患者数据在任何阶段都不会与Google帐户、产品或服务相关联或关联的态度,Verily在新冠疫情期间要求检测者必须登录谷歌账号的事件就受到了监管部门的严格审查,CEO不得不出来承诺不会出于“商业目的”使用网站数据。

难以脱离谷歌后台的Verily,自然也要为谷歌在数据隐私保护不利这一名声而牵连。

这样的“三高”问题,在Verily乃至谷歌的硬件发展历程中都是不鲜见的。

寻找一个支点

Verily目前的问题在于,想要打造一个智能健康硬件实在是太难了。

它需要一个高粘着性的硬件。比如同样是摔倒监测,Verily打造的智能鞋距离量产问世还遥遥无期,而苹果只需要在最新款Apple Watch中引入了摔倒监测功能,就能在用户摔倒时及时发出警报,从0到1和从1到10000相比,缺乏C端优势的Verily路要难走得多。

为什么不借道谷歌体系的硬件呢?苹果对硬件的掌控力很强,每次系统更新率都能达到60%以上,而安卓的开放性以及多品牌生态林立,导致谷歌对安卓设备的掌控力不足,想要借助安卓手机来推进健康项目,显然也不现实。反观亚马逊,就借助收购零售药店与智能音箱Echo顺利铺开了药物售卖和医疗应用。

那么Verily能不能把目光聚焦在“扬己之长”,多发挥点自己的优势呢?众所周知,谷歌擅长的是软件,是算法。而这些成果大多依靠兄弟单位如DeepMind来完成突破,Verily的动作在这个明星AI公司面前就显得有点不够看了。

比如2017年DeepMind就发布了乳腺癌鉴定的算法,能以 92% 的准确度检测肿瘤;2019 年与美国退伍军人事务部合作,开发出了用于早期发现急性肾损伤和肺癌的 AI 系统。后面Verily 也尝试用机器学习帮助病理学家识别医学影像中的癌细胞,二者的研发速度与曝光度都无法同日而语。

从这个角度来看,谷歌硬件的“老大难”问题或许也就呼之欲出了,没有一个强有力的消费级硬件来完成生态流量的沉淀,不断推出新硬件但没有承载高价值感的技术累积,一边战术重视一边战略分散各自为战,难免让Verily陷入尴尬。

做硬件难,做爆款硬件难,做爆款医疗硬件则是难上加难。而Verily今天的困局,又何尝不是谷歌的“冰冻三尺”?