导语:兼顾效率、公平与可持续性,是万亿外卖行业下半场的议题。

天还没热,外卖行业的争论先热闹了起来。

4月15日,京东高调宣布扩招外卖员,并再度强调了“全额足额为骑手缴纳五险一金”“京东外卖利润率不高于5%”等重磅消息。这样一个庞然大物的到来,结结实实地赚足了一波眼球和一群簇拥。

与之对应的,是“苦高佣金久矣”的外卖商家和被平台算法追着跑的外卖骑手们对当前外卖生态利益分配不均的诟病,外卖龙头美团毫无意外地站在了风尖浪口上。

美团2013年以颠覆者姿态重塑外卖市场,通过资本驱动拿下70%市占率;而2024年争议焦点转向其17%经营利润率背后的利益分配机制。这一转变折射出互联网企业从“攻城略地”到“守城治理”的普遍困境——当市场格局固化后,龙头企业如何避免“屠龙者终成恶龙”的命运?

外卖巨头故事讲到中场,京东入局翻开了新的篇章。

01 赚钱的真相

外卖到底赚不赚钱?

外卖平台说:不赚。商家维护、骑手维护、软件维护、公司运营……哪哪都花钱,净利润率也就2.2%。

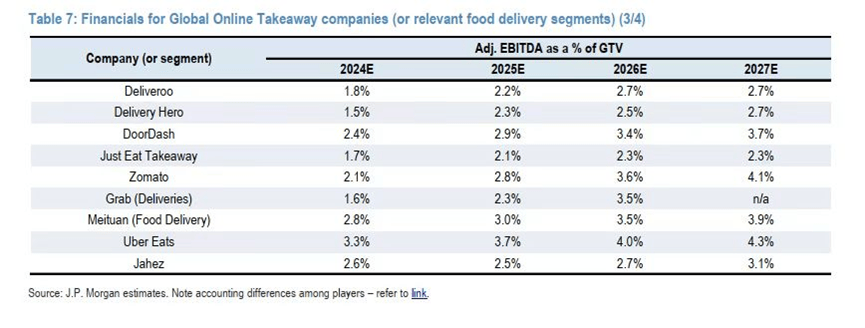

外卖平台不赚钱这事儿,从摩根大通发布的一则报告中也得到了印证。据其2024年11月发布的全球在线外卖行业报告(《Global Online Takeaway(2024)》)显示,全球9家主流外卖平台预测经营利润占交易额的1.5%-3.3%之间,算术平均值为2.2%。其中,中国外卖巨头美团外卖经营利润占交易额的比值为2.8%。

由摩根大通的这份报告开始,“外卖平台到底赚不赚钱”的话题开始甚嚣尘上。

外卖平台不赚钱?商家很疑惑,佣金抽成、流量推广、订单补贴等一堆技术服务、履约服务费用能抽走20%以上的营业额,难不成钱被骑手赚了?骑手也很疑惑,一天跑10个小时,接了40单,也就收入二三百,钱也没那么好赚啊!

那么问题来了,构成外卖体系的平台、商家、骑手的三方都说自己没赚,用户的配送费、吃货卡、打包费都花去哪儿了?

要解决这个问题,可能还要先了解“外卖平台赚不赚钱”真相。

摩根大通报告中“外卖平台预测经营利润占交易额的算术平均值为2.2%”的调研结论,被不少人解读为“外卖平台净利润率平均2.2%”。但事实上,摩根大通的2.2%与净利润率并不完全等同。

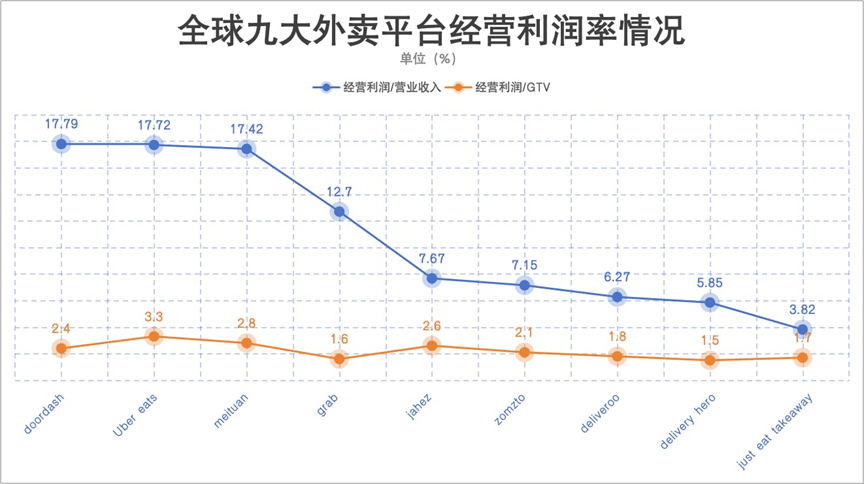

以美团外卖为例,此前美团对外披露利润率时常用“经营利润率”这一指标,计算方式为“经营利润/营业收入”,参考摩根大通的调研数据中美团外卖2024年的经营利润和营业收入,其经营利润率为17.42%。

数据来源:摩根大通《Global Online Takeaway (2024)》

同理可得,全球其他八大外卖平台的经营利润率在3.82%-17.79%之间,其中,美国外卖服务公司DoorDash、Uber旗下的Uber Eats和中国外卖巨头美团外卖的经营利润率排在前三位,分别为17.79%、17.72%、17.42%,均在17%以上。

这个利润率水平放到餐饮行业着实很难说“不赚钱”。根据北京统计局数据显示,2024上半年,北京限额以上(即年主营业务收入200万元及以上)餐饮企业利润率仅为0.37%,仅仅是外卖巨头的零头。

具体来看,摩根大通采取的计算方式为“经营利润/交易额”,与“经营利润/营业收入”的不同是“分母”处交易额与营业收入两项指标。其中,交易额中扣除掉商家应得的部分剩下才是平台营业收入的存在,因此,平台收入远低于总成交额,这一点上,所有平台型电商都是一样的,所以,平台的最终比值“经营利润/交易额”远小于“经营利润/营业收入”,进而得出“外卖平台不赚钱”结果是误读。

以美团外卖为例,“经营利润/交易额”为2.8%和“经营利润/营业收入”为17.42%之间存在的巨大差距,原因在于平台中有大量的交易额未转化为营业收入。打个比方,你在美团上花 30 元点了一份外卖,这 30 元就是交易额;而这份外卖中平台抽取的佣金、扣除的推广费用、会员费用等则计入营收。

而美团外卖2.8%和17.42%真假“利润率”的数值差异,一方面证实了外卖平台并没有传言中那么难赚钱;另一方面证实在“能赚钱”背后,平台在利益分配体系中有较强的话语权,特别是基数最大的中小商家。

今年3月,山东省滨州市饭店烹饪餐饮协会发布《关于呼吁外卖平台降低佣金助力本市提高消费质量的倡议书》,指出“外卖平台20%-26%的佣金费率大幅度挤压商户利润空间”。

尽管美团对此澄清“美团外卖实际商户佣金为6%至8%”。但翻开平台对商家的收费细则可以看到,商家与平台对于“佣金”的理解已经出现了分歧。

平台所谓的“佣金”即指向商家提供的信息展示、技术服务、流量支持及运营保障等服务所收取的费用,商家承受的“佣金”则是在此基础上再加上补贴费用、骑手工资、人员培训等一系列“配送费”。

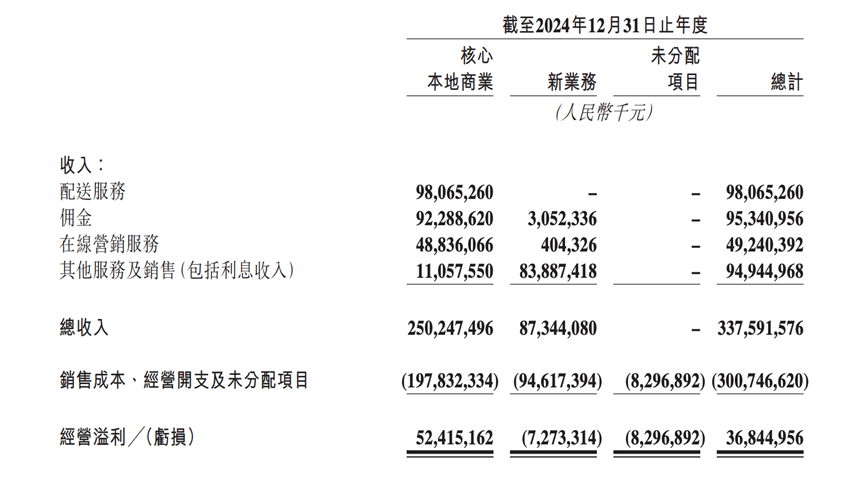

而商家所理解的“佣金”,正是美团收入的重要构成。2024年,美团核心本地商业业务的收入为2502.47亿元,其中配送服务收入980.65亿元,占比39%;佣金收入922.89亿元,占比36%;在线营销服务收入488.36亿元,占比20%。

数据来源:美团2024年财报

既然额外增加的配送费增加了商家的“佣金”负担,那么商家可以不选择吗?当然可以,如果你能接受你在平台上“查无此店”的话。现实是,当绝大部分商家对平台运作机制形成依赖,不选择配送费就只能被淘汰。

看起来,“配送费”的压力主要来自于骑手费用的支出。但实际上,骑手们的压力并不比商家轻多少。由于外卖骑手基本都才采用灵活就业的务工形式,缺乏稳定性,平台要想维持配送的及时性和稳定性就必须建立庞大的外卖人员基数,因此就需要通过算法对新进入的外卖骑手予以额外的激励,将一些订单均分给新骑手,最终导致的结果就是大家谁也吃不饱。

表面上看,外卖巨头在规模效应下完成了高效率运作,但背后却是商家和骑手们的利益在不断被压缩。

02 龙头的镣铐

外卖这张桌上就三个人:平台、商家、骑手。平台想要多吃一筷子肉,商家和骑手就得少夹一筷子。

毕竟,对于平台来说,商家和骑手多吃一块肉意味着经营成本的增加。外卖平台的成本基本由配送成本、技术研发、营销补贴、合规成本等几大重要支出组成。其中,配送费又是重中之重。

全球外卖平台的成本结构中,配送成本大多高达60%-70%,比如驻扎东南亚的Grab外卖,因城乡结构与低客单价的原因,配送成本甚至超过70%。

在面对沉重的配送成本时,一些外卖平台选择以成本转嫁的方式进行“增效”。比如美国DoorDash外卖的收费在餐饮费的基础上增加了“服务费”“小费”“税费”等费用,这一做法让用户的最终支出是餐费的1.45倍左右。

同时,DoorDash外卖的“降本”操作是中国市场更为熟悉的骑手“轻资产化”运营,即骑手外包。

这一做法的“降本”效率从国内的美团外卖可见一斑。2022年美团外卖平台的配送成本占比42%,其中人力成本的配送成本为78%。值得注意的是,这是启用大量“灵活就业”的骑手节省成本之后得出来的结果。

平台的成本压力向下传导,商家伸手接过。为应对日渐趋高的运营成本,有商家已经开始减少餐品分量、提高单价或者收取包装费等形式来维持利润。而这份压迫感,或许在未来会更加沉重。

据了解,2025年,美团的社保试点仅从职业伤害增加了一个养老,覆盖范围只达到17个省的30%全职骑手,全面铺开成本可能达到120亿元。这也意味着,平台的成本压力进一步增加,后续是否会将压力转嫁给商家甚至消费者同样引发担忧。

说白了,配送网络的重资产运营属性已经决定了外卖平台的利润空间上限。平台、商家、骑手三方势力的利益平衡,取决于大家是否都有钱赚。一旦利润的天平过多地倒向“三角关系”中的任一角,另外两方妥协退让的同时,关系平衡也将面临崩盘。

但天生流量属性的外卖平台很难在竞争惯性下放弃更利于自己的利润分配方式。

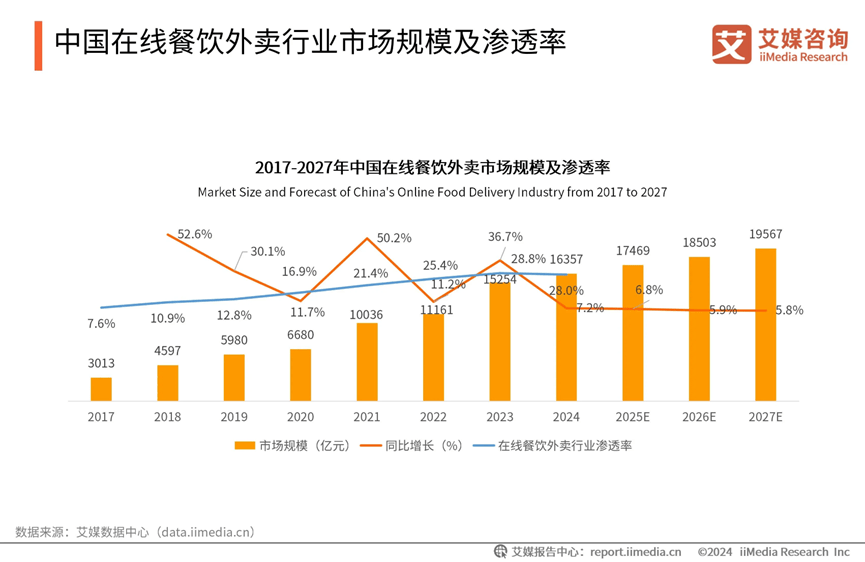

中国的外卖业已经触及天花板。来自艾媒咨询的数据显示,中国在线餐饮外卖行业市场规模在2024年的增量仅有7.2%,预计2027年将进一步下跌至5.8%。而占据外卖行业近七成市场的美团,必然最先遭遇增量瓶颈。

为此,美团尝试从闪购、优选、小象超市等为代表的新赛道拓展新增量。不过,当前新业务尚未展现出成长势能,2024年经营亏损高达21.76亿元。在新增长极成型之前,以外卖为代表的核心本地商业依然要扛起利润反哺的“养家”重担。换句话说,美团不能放弃在外卖业务上的利润。

整体来看,行业进入高度集中化后,头部效应下的竞争加剧、利润空间收缩,外卖生态下的每一员都在面临着生存风险增加的难题——平台的规模优势变成了成本压力,商家在竞价排名中内卷加剧,骑手在效率至上的鞭策下负担加重。而消费者的黄焖鸡米饭也悄悄从20元一份涨到了30元。

03 秩序的新生

当一个行业进入“巨头游戏”,也就意味着这个行业的发展基本进入成熟阶段。这个阶段的竞争不再是市场份额争夺,而是健康生态标准的制定权之争,企业的发展逻辑也从攻城略地时期的“流量为王”到守城治邦时期的“价值共创”。

毫无疑问,外卖行业即将进入生态完善阶段。

就目前来看,外卖生态的“三重困境”已经很明显——利益分配矛盾。骑手面临高强度工作压力与劳动保障缺失,超时罚款、算法压榨、交通事故风险等问题日趋严峻;商家受困于高额运营成本,利润空间被严重压缩,中小商家进入微利时代;消费者同时面临价格上涨、分量缩水、预制菜泛滥等问题。这种三方权益同时受损的局面形成系统性的生态矛盾。

站在生态建设的角度,已经掌握了行业规则制定权的龙头企业,在此时此刻需要承担起维系生态健康的责任。

以美团在平台治理上的革新为例,在政策层面,规划投入千亿进行商家补贴、优商扶持、明厨亮灶改造等建设;同时也在增加对骑手劳动保障资金投入。在技术层面,则对算法不断升级,从骑手调度机制、配送时间、商家出餐调度以及骑手关怀等多个维度进行优化。

美团的努力肉眼可见,但商家还是过得艰难,骑手还是跑得危险,消费者的外卖依然在涨价。根本原因在于系统性的矛盾没有得到解决。骑手保障和商家扶持政策并没有改变利益链上弱势地位,而算法升级也继续建立在效率优先的基础上,压力依然在商家和骑手。

生态建设陷入瓶颈,新势力的到来打破了僵局。京东的“免佣金+5%利润率+交社保”平地一声惊雷,抖音的个性化、精准外卖服务誓要在本地生活咬下一块肉,快手的“短视频+直播”精准触达专攻私域流量,小红书也从餐饮团购悄然靠近……

他们无一不是冲着分食美团、饿了么的蛋糕而来。当然,它们进场的门票也几乎都剑指当前外卖生态的根本矛盾。比如,京东的“0佣金”“交社保”,快手的私域流量沉淀,小红书的流量和技术扶持,抖音的庞大流量池等等。

4月21日,京东发布《致全体外卖骑手兄弟们的公开信》,为了支持外卖骑手不受“二选一”影响自由接单,京东推出多项措施,如保证给予足够单量、加大全职骑手招聘力度等,甚至考虑到了“骑手对象”的工作安排。

这样的作为,可以说一次平台经济伦理的重构实验。

过往,巨头虽在平台治理上的革新上投入巨大,但仍未突破生态建设的深层瓶颈;而京东、抖音等新势力的入场行动和策略,则直指这一矛盾核心,推动行业向更可持续的社会责任模式转型。

让商家有钱可赚、骑手有保障可依、消费者有价值可得。当社会责任内化为商业模式、甚至成为商业竞争的胜负手,平台经济的未来,将属于那些能构建“效率-公平-安全”三角平衡的企业。

京东等新势力,入局后的作用还有待时间验证。但在其影响下,资本市场也开始了对美团新的审视,原本的业绩增长预期之外,也衍生出了行业龙头对行业生态健康维护的新要求。

04 结语

2013年的美团如同“屠龙少年”一般颠覆传统餐饮配送;2025年,其配送网络已成“巨龙”,手握市场规则制定的“权柄”。

当屠龙少年执掌龙之权柄,是继续用技术刀刃破除行业沉疴,还是困在利润牢笼中重蹈覆辙?

这场关乎行业命运的思辨和讨论不会止于美团,也不应止于美团。行业高度集中化发展的下一站,巨头们如果选择继续用垄断优势继续收割市场利润,生态崩盘危机下将是全盘皆输;而如果选择革新利刃砍向制约生态健康的弊病,才能有钱大家一起赚。

关于生态建设的责任,不仅应在企业“以善为本”的觉悟中,更应在“功成不只在我”的格局中。这样的讨论越多,行业生态的进化之路才越清晰。